Treppen – noch viel gefährlicher als bisher angenommen!

Mehr Todesopfer durch Treppenstürze als durch Verkehrsunfälle. Anhand von fünf Beispielen wird aufgezeigt, dass Sicherheitsaspekte bei den letzten Normänderungen missachtet wurden, bei Form und Gestaltung des Handlaufs, bei der Unterbrechung des Handlaufs am Treppenauge, bei den Handlauf-Enden, bei der gebogenen Gestaltung von Treppen und Handlaufform und bei der mangelhaften Ausführung von Stufenkantenmarkierungen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Statistik

- 2 Missachtung von Sicherheitsaspekten bei den letzten Normänderungen

- 2.1 Handlaufform

- 2.2 Das Treppenauge

- 2.3 Waagrechtes Handlaufstück am unteren Treppenende

- 2.4 Gewendelte Treppen

- 2.5 Stufenkantenmarkierung

- 3 Statistische Überlegungen zu sehbehinderten Menschen

- 4 Die Problematik der "Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB)"

- 5 Fazit

- 6 Statistischer Anhang

Auszug

(...)

2 Missachtung von Sicherheitsaspekten bei den letzten Normänderungen

2.1 Handlaufform

1992, 1996 und 1998 war in Normtexten zu lesen: "An Treppen sind […] Handläufe mit 3 cm bis 4,5 cm Durchmesser anzubringen." (DIN 18025-2:1992 Barrierefreie Wohnungen, Planungsgrundlagen, 5.5; DIN 18024-2:1996 Barrierefreies Bauen, Teil 2: Öffentlich zugängige Gebäude und Arbeitsstätten, Planungsgrundlagen; DIN 18024-1:1998, Barrierefreies Bauen, Teil 1: Straßen, Plätze, Wege, öffentliche Verkehrs- und Grünanlagen sowie Spielplätze, Planungsgrundlagen). Derartige Stangen oder Rohre sind erfahrungsgemäß von kleinen und großen Händen gut zu umfassen.

2010 wurde die Formulierung jedoch abgeändert zu: "Die Handläufe sind so zu gestalten, dass sie griffsicher und gut umgreifbar sind und keine Verletzungsgefahr besteht. Das wird erreicht mit z. B. rundem oder ovalem Querschnitt des Handlaufs und einem Durchmesser von 3 cm bis 4,5 cm." ( DIN 18040-1:2010, 4.3.6.3). Hier wird also die ursprüngliche "Muss-Bestimmung" durch die Formulierung "Das wird erreicht mit ..." ersetzt. Nun legt DIN 820 fest, welche Verben zu verwenden sind, um eine "Festlegung" zu erreichen . "Das wird erreicht" ist in der Aufzählung nicht enthalten. Wird diese Formulierung in der Norm verwendet, bedeutet dies, dass niemand verpflichtet ist, die betr. Aussage zu beachten. Folglich gibt es bei der Gestaltung von Handläufen keine Einschränkungen – nahezu jede Form und jede Größe kann verwendet werden. Das eingefügte "z. B." verstärkt noch den Eindruck, dass Planverfassern und Bauherren jede Freiheit eingeräumt wird, einen Handlauf nach ihrem Geschmack zu gestalten.

Da Architekten in aller Regel Handläufe selten nutzen - wie auch die Mehrheit der Bevölkerung-, wundert es nicht, dass neu gebaute Handläufe oft nur nach ästhetischen Kriterien ausgesucht werden und ungeeignet sind, jenen Menschen Halt zu geben, die diesen benötigen.

Festgelegt in der Norm ist auch nicht, auf welche Weise der Nachweis zu erbringen ist, dass ein Handlauf "griffsicher und gut umgreifbar" ist und dass "keine Verletzungsgefahr besteht". Es genügt, wenn der Planverfasser dies behauptet.

Kann ein Flachstahl-Handlauf als "griffsicher und gut umgreifbar" bezeichnet werden? Die für den Einbau Verantwortlichen müssten große Überredungskunst aufbringen, um dies glaubhaft zu machen! Derartige Handläufe mögen zwar hübsch und preiswert sein, bieten einem verunsicherten Menschen aber nicht die Sicherheit, die erforderlich wäre.

Planverfasser und Bauherren sollten keine derartig schlechten Lösungen realisieren. Für die Zukunft erforderlich wäre eine Muss-Formulierung in der entsprechenden Norm, die die Sicherheit erhöht und Barrierefreiheit gewährleistet. Sie sollte sich am ursprünglichen Text orientieren: "An Treppen sind Handläufe mit 3 cm bis 4,5 cm Durchmesser anzubringen."

2.2 Das Treppenauge

"Der innere Handlauf am Treppenauge darf nicht unterbrochen sein", steht als klare Mussbestimmung in den drei alten Barrierefrei-Normen von 1992, 1996 und 1998. Ein durchgehender Handlauf ist für verunsicherte und blinde Menschen eine wichtige Orientierungshilfe und Stütze. Welche Bedeutung ein derartiges waagrechtes Handlaufstück am unteren Ende eines Treppenlaufs als Sicherheitsfaktor hat, wird im Abschnitt 2.3 deutlich.

2010 wurde diese klare Muss-Bestimmung durch die Formulierung ersetzt: Es "müssen Handläufe einen sicheren Halt bei der Benutzung der Treppe bieten. Das wird erreicht, wenn […] sie an Treppenaugen und Zwischenpodesten nicht unterbrochen werden." Da diese Formulierung keine Verbindlichkeit enthält, ist es Bauherren gestattet, auf den Sicherheitsaspekt zu verzichten und die preiswertere Lösung mit Unterbrechung zu gestalten.

Dies aber widerspricht den Aspekten der Sicherheit. Engagierte Menschen sollten sich dagegen wehren, wenn Sie erfahren, dass Derartiges gebaut werden soll.

Erforderlich wäre auch hier eine Norm-Formulierung, die sich am ursprünglichen Text orientiert: "Der innere Handlauf am Treppenauge darf nicht unterbrochen sein."

2.3 Waagrechtes Handlaufstück am unteren Treppenende

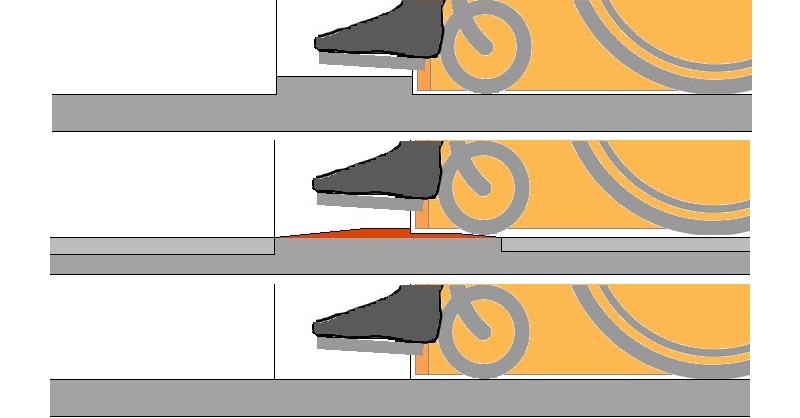

"Nach der Unfallstatistik der gewerblichen Berufsgenossenschaften ereigneten sich etwa 80 % der schweren Sturzunfälle beim Abwärtsgehen, in der Mehrzahl der Fälle durch Abrutschen von der Stufenkante.“ Die häufigste Unfallstelle ist dabei das untere Treppenende.

Ein wichtiger Sicherheitsaspekt ist es daher, dass an dieser kritischen Stelle der Handlauf noch eine gewisse Strecke waagrecht weitergeführt wird. Wer die "schräge Ebene" einer Treppe abwärts eilt und am Handlauf entlang gleitet, findet dort, wo die Bewegungsrichtung in die Waagrechte sich ändert, eine stabile Stütze. Menschen, die an dieser Stelle ins Straucheln gekommen sind, bekommen hier eine Chance, im letzten Augenblick noch einen sicheren Halt zu finden und nicht zu stürzen.

In den "Barrierefrei-Normen" von 1992, 1996 und 1998 wird daher in klarer Muss-Formulierung – als Ergänzung zur Gestaltung des Treppenauges - formuliert: "Äußere Handläufe müssen in 85 cm Höhe 30 cm waagrecht über den Anfang und das Ende der Treppe hinausragen."

Auch diese für die Treppensicherheit wichtige Muss-Bestimmung wird in DIN 18040-1:2010 durch die Formulierung "Das wird erreicht ..." ersetzt: "Beidseitig von Treppenläufen und Zwischenpodesten müssen Handläufe einen sicheren Halt bei der Benutzung der Treppe bieten. Das wird erreicht, wenn [...] die Handlaufenden am Anfang und Ende der Treppenläufe (z. B. am Treppenpodest) noch mindestens 30 cm waagerecht weiter geführt werden." Folglich kann aktuell nicht dagegen vorgegangen werden, wenn diese Sicherheitsmaßnahme missachtet wird.

Jene Normaussage kann für die Zukunft nicht akzeptiert werden, da sie Gefahren provoziert und den Aspekten der Barrierefreiheit widerspricht. Erforderlich ist auch hier eine Muss-Formulierung, die sich am ursprünglichen Text orientiert: "Äußere Handläufe müssen in 85 cm Höhe 30 cm waagrecht über den Anfang und das Ende der Treppe hinausragen."

2.4 Gewendelte Treppen

In DIN 18040-1:2010 wird festgestellt: "Ab einem Innendurchmesser des Treppenauges von 200 cm sind auch gebogene Treppenläufe möglich." (DIN 18040-1:2010, Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude; 4.3.6.2, Abs. 1, Satz 2) Wer z. B. die beeindruckende Wendeltreppe im Haus der Architektenkammer Berlin - erbaut vom Stararchitekten Erich Mendelsohn - erlebt hat, versteht, weshalb diese Norm-Formulierung von Architekten durchgesetzt wurde. Natürlich würden auch sie gerne heute noch derart Vielbeachtetes schaffen.

Wenn Treppen nicht geradlinig, sondern gebogen gestaltet sind, können sich jedoch z. B. im Katastrophenfall ernst zu nehmende Gefahren ergeben. Beim Begehen von gewendelten Treppen ist nämlich entweder eine sorgfältige visuelle Kontrolle der Stufen oder die Nutzung des Handlaufs zwingend notwendig. Bei einem Brand ist aber sicheres Sehen im verrauchten Treppenhaus nicht mehr möglich und der Handlauf, der z. B mit Glasscherben gespickt oder glühend heiß ist, kann nicht mehr genutzt werden. Es wundert daher, dass nicht bereits der Brandschutz gegen jene Aussage, die Wendeltreppen u. U. als barrierefrei erklären möchte, vorgegangen ist.

Die spektakulären Unfälle, die bald nach der Eröffnung der Elbphilharmonie durch die Presse gingen, ereigneten sich insbesondere auf den breiten Wendeltreppen.

"Gebogene Treppenläufe" beinhalten gleichzeitig für blinde und sehbehinderte Menschen schwerwiegende Probleme: Die kreisförmige Bewegung beim Treppensteigen nimmt ihnen die sichere Orientierung, da die visuelle räumliche Einbindung fehlt.

Daraus ergibt sich, dass "gebogene Treppenläufe" unnötige Gefahren beinhalten und für blinde und sehbehinderte Menschen nicht barrierefrei sind. Planverfasser und Bauherren sollten daher auf diese Gestaltungsmöglichkeit verzichten. Wichtig für die relevanten Normen wäre es, dass man sich am Satz der DIN 18024-1:1998 orientiert: "Treppen dürfen bei barrierefreien Gestaltungen nicht gewendelt sein."

2.5 Stufenkantenmarkierung

Normalerweise nimmt man bei Treppenbegehungen die Stufenabfolge im Unterbewusstsein wahr und setzt die Füße ganz automatisch richtig, ohne sich darauf zu konzentrieren und ohne die Treppe bewusst zu fixieren. In kritischen Situationen, wenn man ins Straucheln kommt oder irritiert ist, ist aber eine visuelle Kontrolle von elementarer Bedeutung. Der Verfasser erinnert sich ungern an den folgenden Treppensturz. Die in Abb. 11 der pdf dokumentierte Treppe hatte er schon mehrfach begangen. Trotzdem lag er plötzlich krachend auf dem Podest. Ein ungewohnter Schattenwurf hatte die zwei untersten Stufen und das Podest optisch miteinander verschmelzen lassen. Aufgrund der Bilder lässt sich damit der Sturz rekonstruieren: Der erste Fuß "vermutete" das Podest, hatte aber erst die drittletzte Stufe erreicht. Der zweite Fuß erwartete "festen Podestboden unter den Füßen", trat aber ins Leere. Hätte es kontrastreiche Markierungen auf allen Stufen gegeben, wären die Treppenstruktur und das Treppenende auch im dunkleren Schatten noch eindeutig erkennbar gewesen ...

Die vollständige Information steht hier zum Downloaden bereit.

Download mit Login

Treppen – noch viel gefährlicher als bisher angenommen! (ca. 3,5 MB)

Beintraining am Cycling-Gerät

Beintraining am Cycling-Gerät Licht wirkt auf Psyche, Empfinden und Wohlgefühl.

Licht wirkt auf Psyche, Empfinden und Wohlgefühl. Rampen richtig bemessen

Rampen richtig bemessen Badewannen zum Eintauchen und Wohlfühlen, auch mit Whirlpool

Badewannen zum Eintauchen und Wohlfühlen, auch mit Whirlpool Besucherumfrage WC

Besucherumfrage WC Besucherumfrage barrierefreie Türschwellen

Besucherumfrage barrierefreie Türschwellen